いまやSNSは、企業と生活者をつなぐ最も身近な接点のひとつとして成長しました。実際に企業公式アカウントを運用する担当者の方にとっては、アカウント開設・運用の必要性について、社内で問われる場面も多いのではないでしょうか。 本記事では、最新の公的データやSNS企業が公表しているユーザー数・利用傾向などをもとに、企業がSNSを運用することで得られるメリットをあらためて整理します。

スマートフォン普及とSNS利用率の推移

スマートフォンの普及とともに、私たちのインターネット利用のあり方も大きく変化してきました。なかでも近年注目されているのが、SNSの利用目的化・長時間化という傾向です。

各種調査によると、インターネットを使う理由のひとつとして「SNS利用」と答える人が増えており、その利用時間も年々伸び続けています。企業が情報発信の場としてSNSを検討するうえで、この利用実態は見逃せないポイントといえるでしょう。

国内10代〜70代でスマートフォン利用率が90%に達した。

10代から70代まで、すべての世代でスマートフォンの利用率が90%を超えていることが、NTTドコモ モバイル社会研究所の「2024年版 モバイル社会白書」で明らかになっています。

このことから、日本国内ではスマートフォンを通じてサービスやアプリを利用できる環境が、全年代に広がっていることが分かります。

![画像:引用ブラフ_NTTドコモ モバイル社会研究所 2024年版モバイル社会白書Web版_「第1章 携帯電話の所有・利用状況」[資料1-3b] スマートフォン比率](https://www.sns.adishplus.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/202508_a_img_01c-766x1024.jpg)

>>引用:NTTドコモ モバイル社会研究所

2024年版モバイル社会白書Web版_「第1章 携帯電話の所有・利用状況」[資料1-3b] スマートフォン比率

インターネットの利用状況

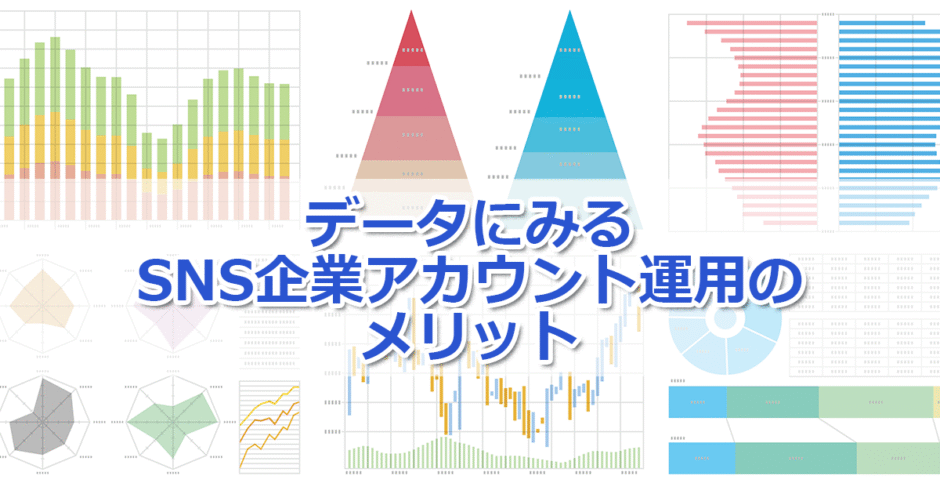

総務省「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」の調査では、メディアの利用状況に関する経年データによると、13歳〜69歳までの全世代で2015年から2021年までは「テレビ(リアルタイム)視聴時間」(赤い棒グラフ)が最も長い利用方法でした。

しかし、2022年以降は「インターネット利用時間」(青い棒グラフ)がそれを上回り、トップに入れ替わっています。

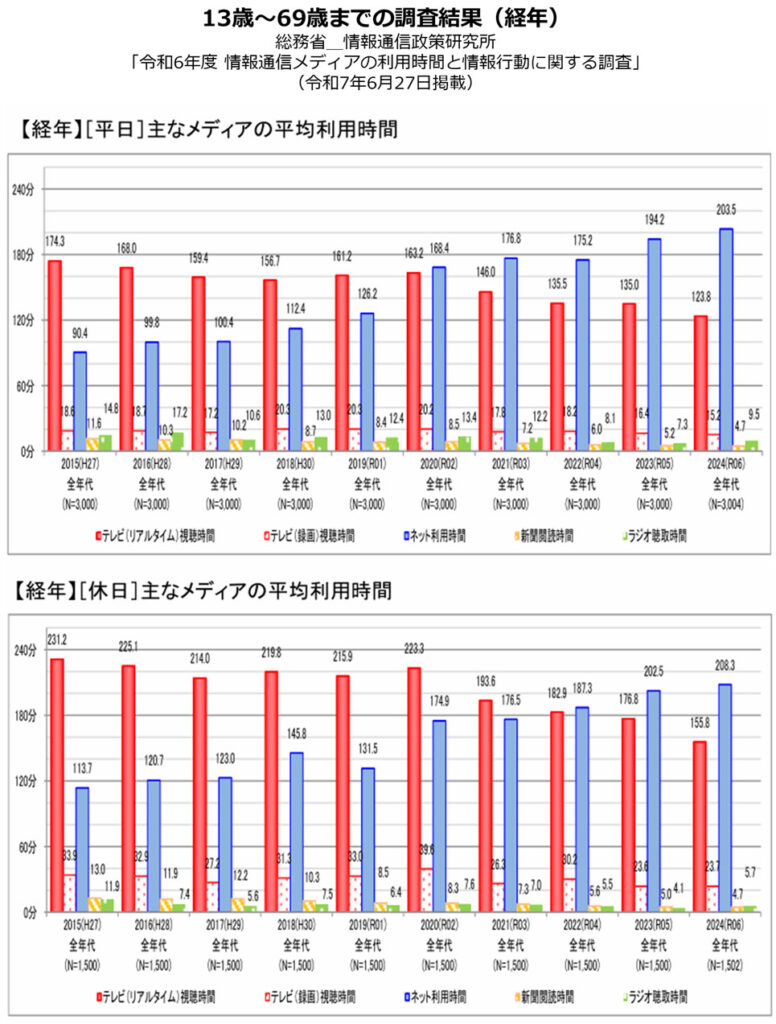

さらに年代別のメディア利用状況を見てみると、総務省「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」の調査では、10代〜40代では平日・週末を問わず「インターネット利用時間」が他のメディアよりも長い傾向にあり、50代では週末に限り、家庭生活などライフスタイルの影響もあって「ネット利用時間」がやや減少する傾向が見られます。

一方で、60代〜70代では、依然として「テレビ(リアルタイム)視聴時間」が「ネット利用時間」を上回っていることが分かります。

>>引用:総務省_情報通信政策研究所

「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(令和7年6月27日掲載)

また、2022年以降は「インターネット利用時間」が他のメディアを上回るようになり、特に10代〜40代では平日・週末を問わず、ネット利用時間の高さが際立っている状況が見えてきました。

アプリ利用でのSNS

NTTドコモ モバイル社会研究所が発表した「2024年版 モバイル社会白書」によると、携帯電話やパソコンで利用しているコンテンツ・アプリケーション(複数回答)の上位には、「情報検索」(77.0%)、「電子メール」(74.1%)、「地図・ナビゲーション」(70.7%)が並んでおり、実用的な目的での利用が中心となっています。

SNSの利用については、「SNSの更新・発信」が66.9%と前年と同様に4位にランクインしています。注目すべきは、前年(59.1%)と比べ上昇しており、着実に利用率が伸びていることがわかります。SNSを通じた情報検索や発信がより一般的になってきていることが、このデータから読み取れます。

![画像:引用_引用:NTTドコモ モバイル社会研究所_2023年度・2024年版・モバイル社会白書Web版_[資料3-1] コンテンツやアプリケーションの利用状況(複数回答)](https://www.sns.adishplus.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/202508_a_img_04-1024x673.jpg)

>>引用: NTTドコモ モバイル社会研究所

モバイル社会白書Web版、2023年版、第3章、コンテンツとメディア[資料3-1]

モバイル社会白書Web版、2024年版、第3章 コンテンツとメディア[資料3-1]

SNSの平均利用時間も増加傾向に

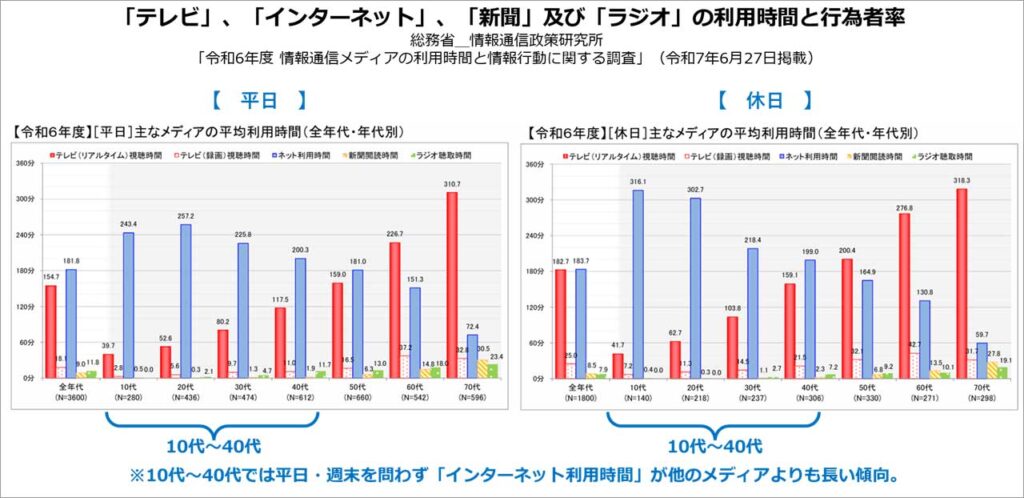

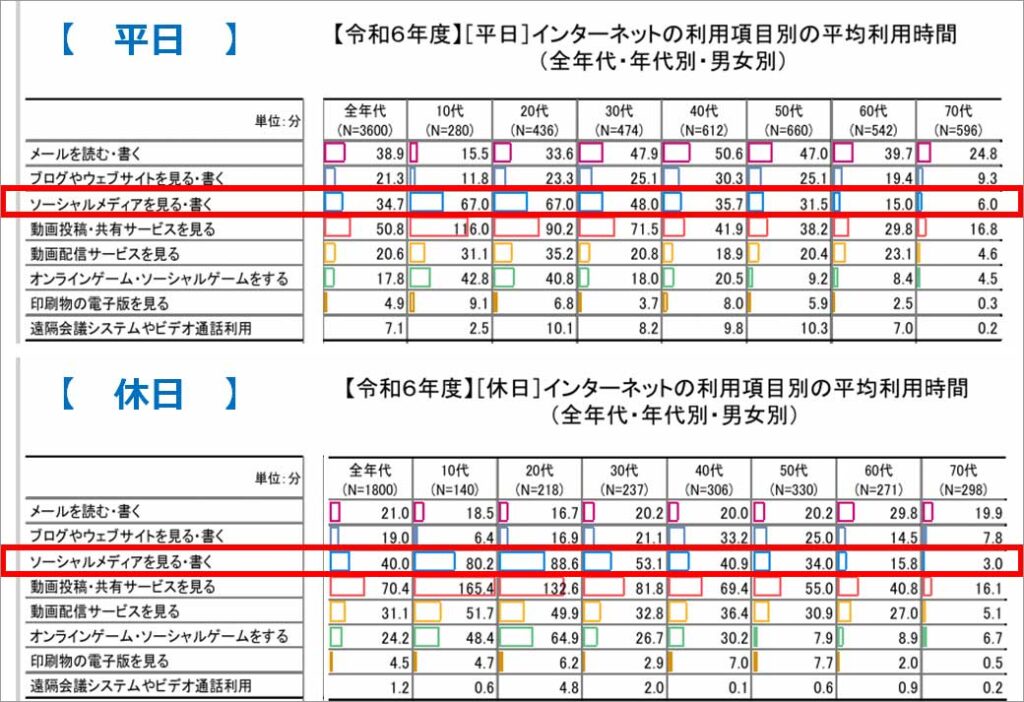

総務省が実施した「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、全世代を対象とした平日のインターネットの利用時間では、「ソーシャルメディアを見る・書く」が1日あたり34.7分で第3位、休日では40.0分で第2位という結果が出ています。

>>引用:総務省_情報通信政策研究所

「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(令和7年6月27日掲載)

特に10代・20代では、平日で67分以上、休日は80分以上と、SNSを積極的に利用している層がはっきりと現れています。想定される利用イメージと実態が一致しているといえるでしょう。

さらに、同調査の2016年度と2024年度の結果を比較すると、30代~50代におけるSNSの平均利用時間がほぼ2倍に増加しており、かつては若年層中心だったSNSが、今では幅広い世代に浸透している様子が伺えます。

一方で、10代の休日におけるSNS利用時間は減少傾向にあり、動画系サービスへの利用時間のシフトが背景にあると考えられます。

>>引用:総務省_情報通信政策研究所

「平成28年 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(7月7日掲載)

「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(令和7年6月27日掲載)

アディッシュプラスのSNS運用代行

主要SNSであるX(旧 Twitter)、Instagram、Facebookのビジネスアカウントの運用をサポートいたします。開設から運用代行までをワンストップで代行しております。各SNSの特徴を活かした投稿コンテンツの提案を行い、貴社のブランディング向上の後押しをいたします。

SNSの世代別普及状況

主要SNSの国内ユーザー数については、各プラットフォームから詳細なデータが公表されていないため、総務省が発表している調査データから、実際の利用状況を読み解いてみます。

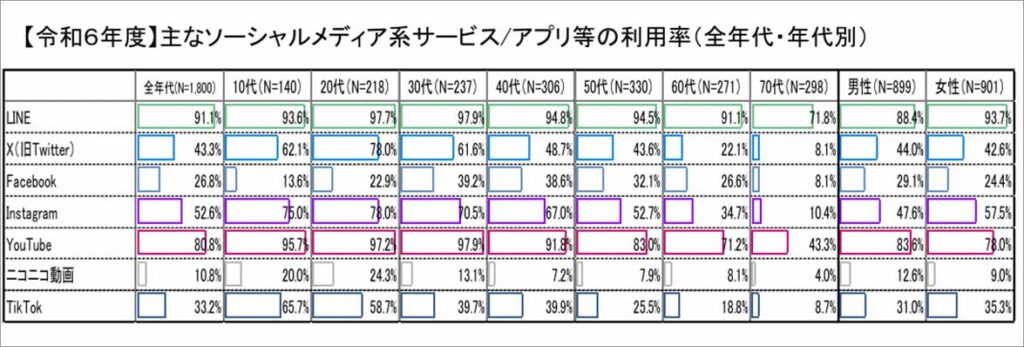

総務省の「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(複数回答可)によると、各SNSの利用率は以下の通りです。

- LINE:10代〜60代で90%以上という非常に高い利用率を示しており、70代でも71.8%と幅広い世代に浸透しています。

- YouTube:10代〜40代で90%以上、50代でも80%以上の利用率となっており、全年代で日常的に利用されている様子がうかがえます。

- Instagram:10代〜30代で70%以上、40代でも67%と高水準の利用率となっており、さらに50代ではX(旧 Twitter)を上回る50%以上の利用率となっています。

- X(旧 Twitter):近年はユーザーの高齢化が指摘される一方で、10代(62.1%)、20代(78.0%)、30代(61.6%)と、若年層でも一定の利用率が保たれています。

- TikTok:10代が65.7%、20代が58.7%と、若年層を中心に高い利用率を記録しており、動画を軸にしたコミュニケーション手段として定着しています。

このように、各SNSはそれぞれ異なる年代で高い支持を集めており、ターゲット世代によって運用するプラットフォームを選定することが、今後ますます重要になるといえそうです。

>>引用:総務省_情報通信政策研究所

「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(令和7年6月27日掲載)

メディアの信頼度と役割の違い

マスメディアとインターネットが情報発信の場として並び立つようになった現在、それぞれがどの程度「信頼されているのか」、あるいは「重要視されているのか」は、企業の広報・マーケティング活動において見逃せない指標です。

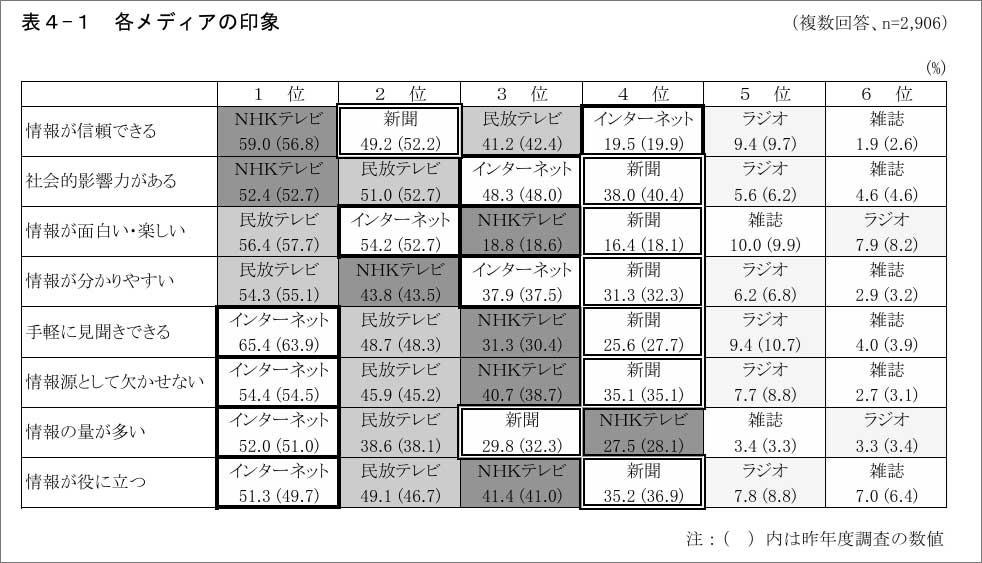

公益財団法人新聞通信調査会が実施した「第17回 メディアに関する全国世論調査(2024年)」では、各メディアに対するユーザーの印象が明らかになっており、その結果からは、情報の取捨選択におけるネットリテラシーの高まりもうかがえます。

「情報が信頼できる」と感じられているメディアとしては、NHKが最も高く、続いて新聞、民放テレビなど、いわゆるオールドメディアへの信頼度が依然として高いことが示されました。

一方で、インターネットに対しては、「情報が面白い・楽しい」で2位、「手軽に見聞きできる」や「情報源として欠かせない」といった項目で1位となっており、信頼性とは異なる価値で支持されている点が特徴です。

>>引用:公益財団法人新聞通信調査会

第17回ディアに関する全国世論調査(2024年)

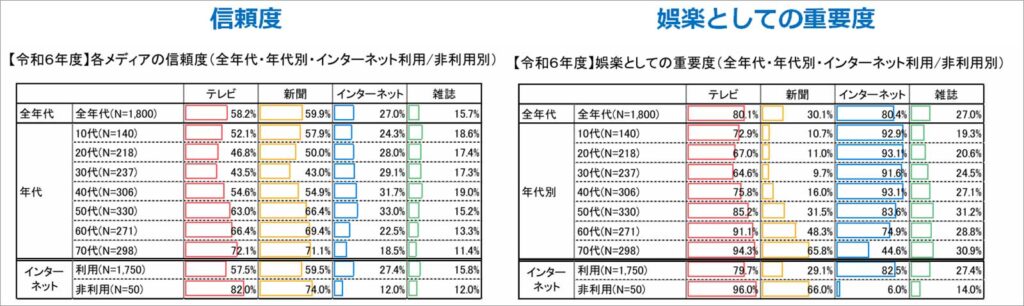

同様の傾向は、総務省が実施した「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」でも見られます。こちらの調査でも、「信頼度」の面ではテレビと新聞が高い評価を得ている一方で、インターネットの数値は相対的に低い結果となりました。

しかしながら、「娯楽としての重要度」においてはインターネットが最も高く、テレビもこれに次ぐ結果となっており、インターネットは楽しさや日常的な接触のしやすさの点で、強い存在感を放っていることが裏付けられています。

>>引用:総務省_情報通信政策研究所

「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(令和7年6月27日掲載)

プラットフォームによる 調査でみる「アカウント運用の強み」―消費者心理とSNS

SNSのプラットフォーム企業による調査報告も公開されています。各社の発表している情報をみていきたいと思います。

X(旧 Twitter):情報収集と購買の後押しに。

X(旧Twitter)は、リアルタイムでの情報収集やユーザー同士の対話に強みを持つプラットフォームとして、企業のマーケティング活動でも長く活用されてきました。とくに、購買のきっかけづくりという観点で、その有効性を示すデータがX社自身のビジネスブログで公開されています。

同社の調査によると、X(旧 Twitter)上で商品やブランドに触れたユーザーのうち76%が「何らかのアクションを起こした」と回答しており、具体的には「商品の詳細を調べた」「レビューを読んだ」「購入を検討した」など、購買にいたる流れの「比較・検討」での行動が多く見れるそうです。

>>引用:Xマーケティング_ 「Xの会話を購買へつなげる 」

加えて、企業公式アカウントに対しては、「親しみが持てる」「タイムリーな対応が印象的」といった好意的な受け止めが多く、情報の信頼性や企業イメージの向上にもつながるという効果も報告されています。

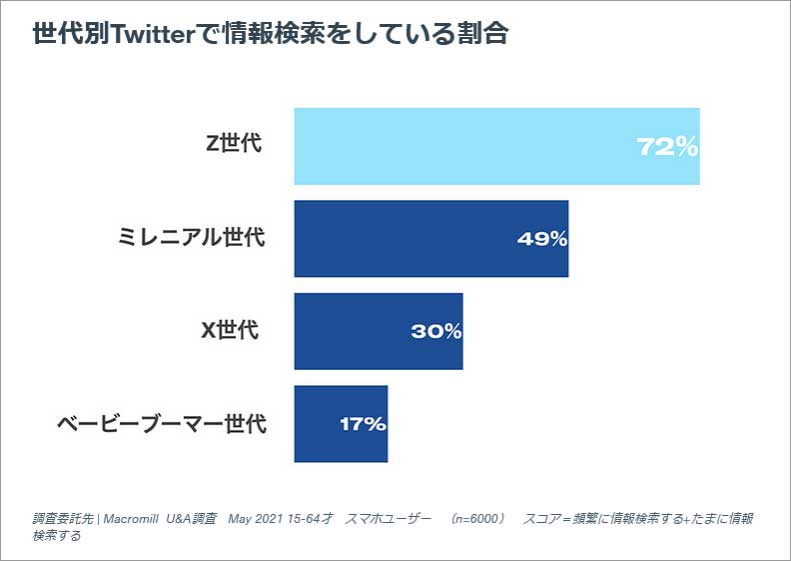

また、X社のビジネスブログでは、X(旧 Twitter)をSNSの中でも情報収集のために利用されていることを世代別に紹介。特にZ世代(※)ユーザーが72%とミレニアル世代(※)と比較しても圧倒的に高い検索率になっています。

※Z世代:一般的に1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代を指す。

※ミレニアル世代:1981年〜1990年代なかばごろまでに生まれた世代のこと。 Millennium(千年紀)を迎える2000年以降に成人や社会人になったことに由来。

>>引用:Xマーケティング_ 「Z世代 × Twitterが購買につながる理由」

Instagram:体験を共有し、他者の投稿から発見する。

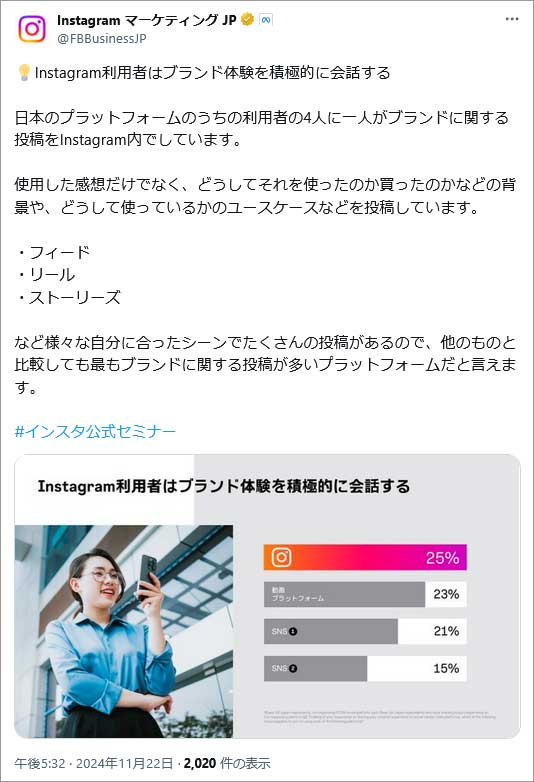

Instagramユーザーが商品やサービス(ブランド)の体験を共有し、さらに他者ユーザーによる投稿(UGC)を参考にするという、情報収集とその経験の報告の場としている傾向があるとInstagram マーケティングJPの公式X(旧 Twitter)アカウントで公開されています。

>>引用:InstagramマーケティングJP_ Instagram利用者はブランド体験を積極的に会話する

Instagram国内ユーザーの4人に一人が、商品やサービス(ブランド)の感想や体験などを投稿していることを紹介しています。

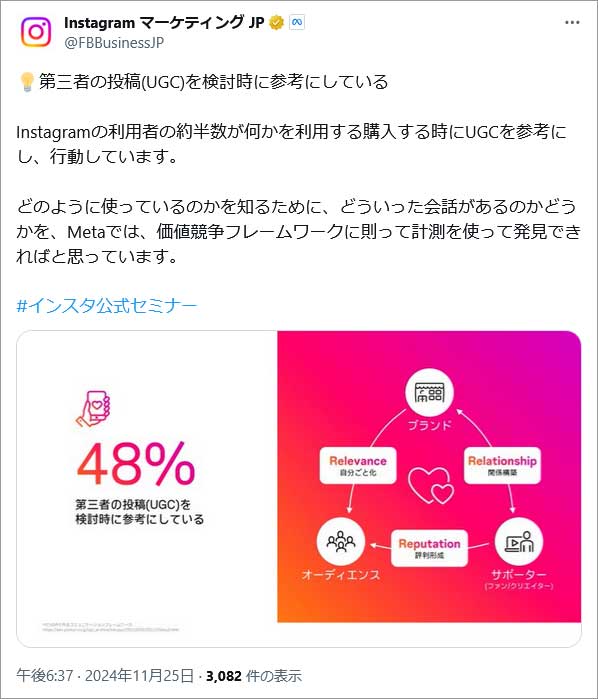

>>引用:InstagramマーケティングJP_ 第三者の投稿(UGC)を検討時に参考にしている

InstagramマーケティングJPの投稿では、Instagramユーザーの約半数が、何かを利用したり購入したりする際に、他のユーザーによる投稿(UGC)を参考にしていることが紹介されています。

「誰かの実体験」によって、安心感や共感が生まれ、行動につながっていることがうかがえます。この結果からも、企業の投稿だけでなく、ユーザーの自然な声が購買やサービス利用の後押しになることがわかります。

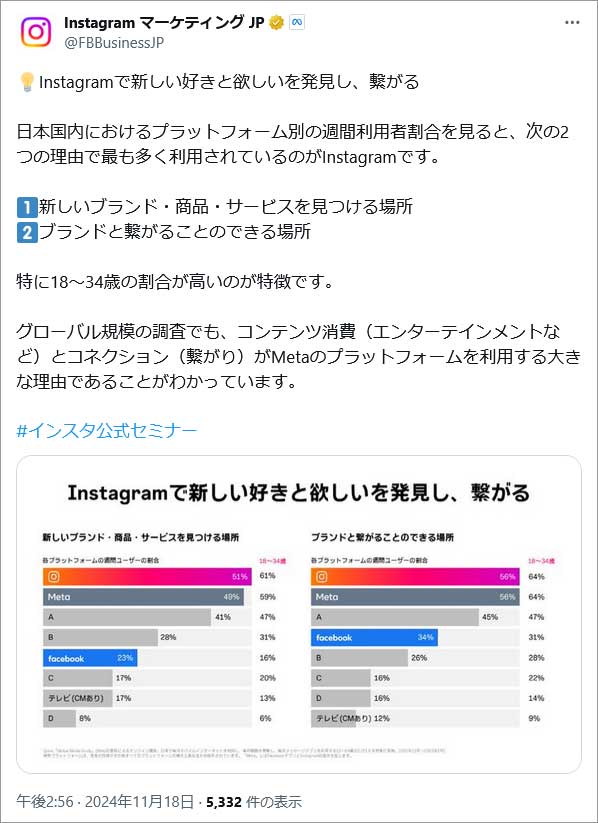

>>引用:InstagramマーケティングJP_ Instagramで新しい好きと欲しいを発見し、繋がる

ユーザーは、Instagramを利用する理由に、「新しいブランド・商品・サービスを見つける場所」として51%、「ブランドと繋がることのできる場所」として56%と回答。企業アカウントであっても好意的に受け止められることが分かります。

TikTok:流行りの動画スタイルでのチャレンジ・企業のリアルな情報に好意的。

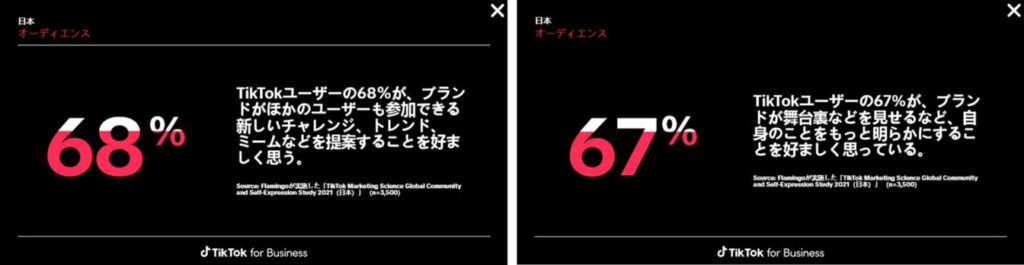

TikTokの「TikTok for Business」では、企業向けにさまざまな調査データが公開されています。国内ユーザーを対象とした調査によると、バズっている動画スタイル(たとえばダンスやチャレンジ系コンテンツ)に企業アカウントが参加することを「好意的に思う」と回答したユーザーは68%にのぼります。

また、企業の舞台裏や日常の様子など、“リアルな一面”を見せる投稿についても67%が好意的に受け止めていると報告されています。

こうした結果から、TikTokでは企業が流行に寄り添ったり、親しみやすい側面を発信することがユーザーとの距離を縮めるポイントであることが読み取れます。

>>引用: TikTok for Business

まとめ:データが後押しする企業SNS運用──顧客との接点をつくる第一歩に

本記事では、SNSの普及状況や世代別の利用実態、さらにはSNSプラットフォームの公開しているデータなど、さまざまな調査データをもとに、企業がSNSアカウントを運用する意味とその可能性について整理してきました。

たしかに、「信頼できる情報源」としては今なおテレビや新聞などのマスメディアが優勢ですが、一方で趣味や関心事に関してはSNSが重視されているという傾向も明らかになりました。ユーザーのネットリテラシーが高まり、情報の受け取り方が目的別に使い分けられていることがわかります。

さらに、SNSをきっかけとした購買行動は年々拡大しており、企業にとっては「まだ出会えていないユーザー」との自然な接点としてSNSが重要な役割を果たしつつあります。

企業が公式アカウントを開設し、発信を始めることは、単なる情報提供にとどまらず、ユーザーとの対話を生み出し、関係を築いていく第一歩となるようです。

本記事が、これからSNSアカウントの運用を検討している方はもちろん、すでに取り組んでいる企業のご担当者にとっても、あらためて運用の意義を見直すきっかけとなれば幸いです。

お気軽にお問い合わせください。

SNS運用やSNSキャンペーン事務局支援サービスについて、ご相談やお見積りなどのご質問がある方は、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。