SNS運用でユーザーとの関係を深めるために、「アクティブサポート」や「アクティブコミュニケーション」が重要性を増しています。これらは、単にユーザーの声を聞く「ソーシャルリスニング」から一歩踏み込んだ、能動的なコミュニケーション手法です。

本記事では、それぞれの定義や目的の違いを分かりやすく整理し、実際の企業アカウントの事例を交えながら、自社のSNS運用にどう取り入れるべきかを考えていきたいと思います。

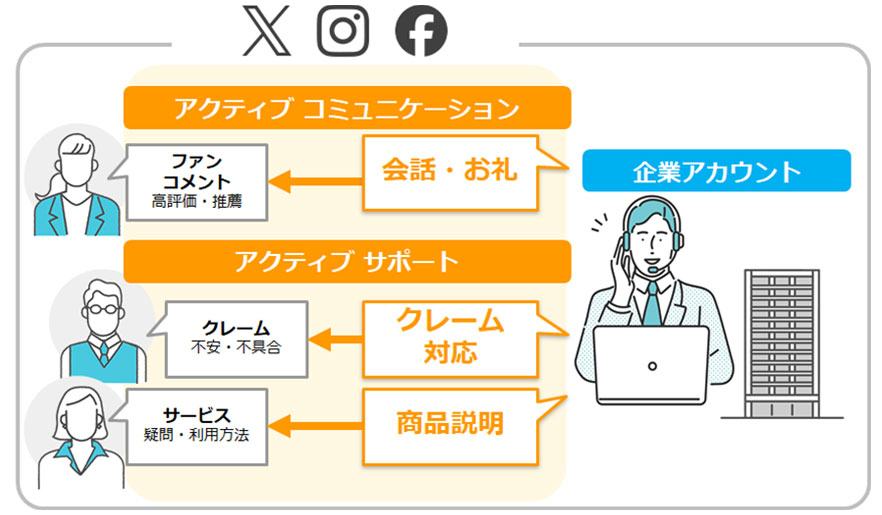

SNSでの「アクティブサポート」と「アクティブコミュニケーション」の違い

ソーシャルリスニングとは

SNS運用に関連する言葉として、「ソーシャルリスニング」がよく知られています。

これは、X(旧 Twitter)やInstagramなどのSNS上でユーザーが発信する投稿・コメント・口コミといった声を収集・分析し、マーケティングやサービス改善に活かす取り組みを指します。SNSを通じて生活者の本音やニーズを把握する点が大きな特徴です。

一方で、「アクティブサポート」と「アクティブコミュニケーション」は、ユーザーの声を分析するだけでなく、企業自らがSNS上でアクションを起こす点に特徴があります。ここから、それぞれの意味と役割を整理していきます。

アクティブサポートとは

アクティブサポートとは、ユーザーがSNS上で発信した困りごとや不満、疑問の声を企業側から能動的に見つけ出し、サポートする取り組みを指します。

従来のカスタマーサポートは、電話やメールなどのユーザーからの問い合わせを待つ「受け身型(パッシブ)」でした。それに対してアクティブサポートは、SNS上のユーザーの声に企業側から一歩踏み出し、支援する「能動型(アクティブ)」の姿勢が特徴です。

アクティブコミュニケーションとは

アクティブコミュニケーションとは、SNS上でユーザーとの交流を積極的に楽しみ、関係性を広げていく取り組みを指します。

例えば、ユーザーが投稿した写真に「いいね」やコメントで反応したり、企業アカウントからユーモアを交えてリプライを返したりする行動がこれにあたります。

両者はどちらも、受け身ではなく能動的に動くという共通点を持ちながら、目的やアプローチの仕方は異なるというわけです。

ここからは、さらにアクティブサポートとアクティブコミュニケーションの目的や効果などをそれぞれ整理します。

アクティブサポートの主な目的と効果

目的と役割(信頼維持・顧客の不安解消)

SNS上には、企業に直接は届かない「困っている声」や「不満のつぶやき」が数多く存在します。

アクティブサポートの目的は、そうした声を見逃さず、企業が能動的に対応することで、ユーザーの不安や不満を早期に解消することです。

例えば、「商品の設定が分からない」、「注文が届かない」といった投稿をSNS上で見つけた際に、企業アカウントが声をかけ、解決に導くような対応です。

このような対応は当事者だけでなく、SNSという公開の場で見ている他のユーザーにも誠実なサポート姿勢として伝わり、信頼の醸成につながります。

得られる効果(顧客満足度・信頼向上、炎上抑止)

アクティブサポートを運用に加えることで期待できる効果は大きく2つです。

「声が届いた」「対応してくれた」という体験は、安心感や信頼感を生み、顧客満足や長期的なロイヤルティ強化につながります。

不満の声を放置するとネガティブな印象が拡散しやすいSNS時代において、早期対応はリスク回避の手段として有効です。

アクティブサポートは、単なる問題解決にとどまらず、信頼維持・リスクマネジメント・ブランド価値向上につなげるSNS運用手法といえます。

企業アカウント事例-X(旧 Twitter):Amazon|顧客対応に徹するアクティブサポート専用アカウント

>>参考:X(旧 Twitter) Amazon Help (@AmazonHelp)

世界的なオンラインショッピングサービスのAmazon社は、X(旧 Twitter)上でカスタマーサポート専用のアカウント「Amazon Help」を運用しています。日本語を含めた13か国語に対応しており、幅広いユーザーの声に応えています。

特徴的なのは、単に「Amazon Help」アカウントに直接問い合わせの投稿があった場合だけでなく、購入した商品に関する疑問やクレーム、意見を投稿したユーザーにも、自発的にリプライで声をかける点です。

さらに驚くべきことに、ユーザーの投稿にメンションを付けられていない場合でも、投稿文に「Amazon 」や「アマゾン」など記載されている投稿も対応しており、能動的にユーザーの困りごとを拾い上げる姿勢が徹底されています。

このようにAmazon社では、SNSを通じて自らユーザーに寄り添うアクティブサポートの理想的なモデルを示しているといえるでしょう。

アクティブコミュニケーションの主な目的と効果

目的と役割(関係拡大・ファンとのつながり強化)

アクティブコミュニケーションは、ユーザーとの交流を通じて関係を広げ、ファンとのつながりを深めることを目的としています。単なる情報発信にとどまらず、ユーザーの投稿や反応に企業が積極的に関わることで、身近に感じられるブランドとして認識されやすくなります。

具体的なアクションとしては、好意的なユーザーの投稿に感謝を伝えるリプライを投稿したり、またユーザーの面白い投稿に「いいね」などのリアクションを返すなど、双方向のやり取りを生み出すことです。

ここで大切なのは問題解決ではなく、SNS上での会話や反応そのものを楽しみ、共感を育て交流すること。そのやり取りは、SNS上で第三者ユーザーにも共有されているため、結果的にブランドの親近感を高めることになります。

得られる効果(ブランド認知・共感の拡大、ファン育成)

アクティブコミュニケーションを運用に加えることで期待できる効果は大きく2つです。

ユーザーと公式アカウントによる双方向の交流を通じて、ブランドの個性や価値観が伝わり、さらに拡散され潜在ユーザーへの認知も広がります。

親近感や好意を抱いたユーザーは、長期的にブランドを応援するファンへと関係強化につながります。これがコミュニティの活性化やリピート利用、口コミ拡大につながります。

アクティブコミュニケーションは楽しさや共感を通じて、ブランド価値を広げるSNS運用手法といえます。

企業アカウント事例-X(旧 Twitter):サブウェイ Japan|ユーザーとのやり取りを楽しむアクティブコミュニケーションを実践

>>参考:X(旧 Twitter) サブウェイ (@subwayjp)

ファーストフードチェーン、サブウェイ Japanの公式X(旧 Twitter)アカウントでは、ユーザーとのやり取りを積極的に行い、アクティブコミュニケーションを実践しています。

特徴的なのは、店舗で飲食したユーザーへの反応にとどまらず、「ひさびさにサブウェイで食べたい」や「近くに店舗がない」などの投稿にもリプライで声をかけ、感謝や共感の気持ちを伝える点です。ユーザーの自然なつぶやきに対して丁寧に反応することで、ブランドの親近感を高め、ユーザーとの関係性を広げています。

このように、サブウェイ JapanはSNS上でユーザーとの会話を楽しみながら、ファンとのつながりを育むアクティブコミュニケーションの好例として参考になります。

まとめ:企業のSNS運用に「対応」と「交流」を取り入れよう

ここまで、アクティブサポートとアクティブコミュニケーションの定義や特徴、実際の企業事例を見てきました。どちらもSNS運用において有効な手法だということが分かりました。

アクティブサポートを取り入れれば、ユーザーの不安や不満を早期に解消し、信頼を維持することにつながります。一方でアクティブコミュニケーションは、ファンとの関係性を育て、ブランドの魅力を自然に広げていくことにつながります。

どちらか一方だけではなく、状況に応じて両者を組み合わせることもお勧めです。SNS企業アカウントとして「安心して利用できる存在」と「一緒に楽しめる存在」という両面を持つことができ、企業とユーザーとの距離はぐっと縮まると思います。

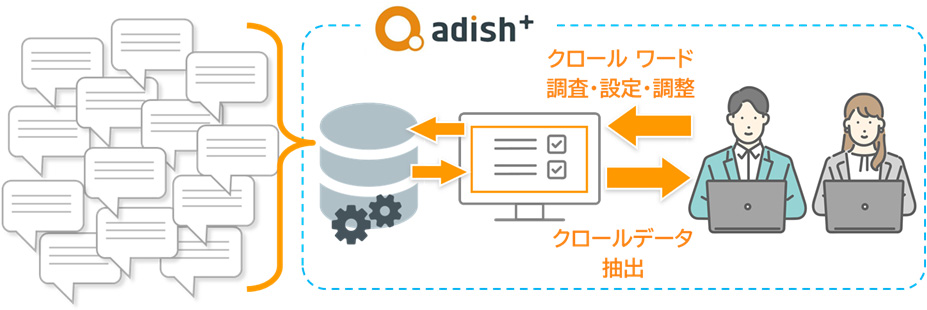

SNS上のさまざまな投稿を抽出するリソースを代行する選択も

実際に、アクティブサポートまたはアクティブコミュニケーションをSNS運用に取り入れるには、SNS上に日々投稿される膨大な情報の中から、自社に関わる投稿を見つけ出し、優先度を判断して対応する必要があります。

実際の現場では、この作業に多くの運用リソースが必要になり、担当者にとって大きな負担となるケースも少なくありません。

アディッシュプラス では、アクティブサポート・アクティブコミュニケーションの代行サービスを提供しています。

専用ツールによるユーザー投稿の抽出・対応の優先順位付け、またリプライ用の文章作成までを一貫してサポートすることで、運用の負担を軽減しながら、信頼維持やブランドファンの育成をサポートします。

詳しくはサービスページでご確認いただけます。ご不明な点などございましたら、お気兼ねなくお問合せください。

アクティブサポート・コミュニケション

SNS上に一般ユーザーから投稿されている貴社商材(サービスや商品)についての投稿へ、企業アカウント(公式アカウント)から能動的にアプローチするSNS施策を、アディッシュプラスがサポートさせて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。

SNS運用やSNSキャンペーン事務局支援サービスについて、ご相談やお見積りなどのご質問がある方は、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。